陋室书香寻乐趣 畅游报海觅芳洲——陈寿宏老人集报剪报情缘引出的“镜像人生”

发布日期:2011-11-29 00:00

来源:鹿寨县信息办

- 字体大小:[小

- 中

- 大]

图为陈老在剪报。

天下之大,爱好啥的都有。

在中渡镇英山社区东街,有一位70岁的老人对集报剪报着了迷,近十年来,几乎每天都要用四、五个小时以上的时间来整理、剪贴和装订报纸。他,就是中渡镇英山小学的退休教师陈寿宏。

日前,记者走近陈寿宏老人身边,先后用了两天时间,了解到他与报纸的种种情缘,及由此牵出的他那令人唏嘘感慨的故事。

图为陈老在剪报。

天下之大,爱好啥的都有。

在中渡镇英山社区东街,有一位70岁的老人对集报剪报着了迷,近十年来,几乎每天都要用四、五个小时以上的时间来整理、剪贴和装订报纸。他,就是中渡镇英山小学的退休教师陈寿宏。

日前,记者走近陈寿宏老人身边,先后用了两天时间,了解到他与报纸的种种情缘,及由此牵出的他那令人唏嘘感慨的故事。

图为伴随陈老多年的“随身宝贝”。

勤俭过一生 热心公益业

在走进陈老家的瞬间,我们的心情,足可以用“震撼”来形容。

在他旧式两进二层的砖瓦房里,无论是堂屋(即客厅)、过道、天井、厨房、楼梯,还是卧室,都收拾得很整洁,几乎可说一尘不染,折射出屋主人对生活的热爱和勤劳。很难想象,这是一个平时子女都不在身边的“单亲”老人的居所。还别说,他真的折服了许多人,堂屋墙上悬挂的中渡镇“卫生文明家庭”牌匾,就是一个很好的佐证!

“一生朴素勤俭,很多事情都亲力亲为。”说起陈老,中渡镇民俗协会会长梁茂芳充满敬意。的确,陈老的节俭和创意时时处处令人感动:院子中的盆景,是他从山上捡回钟乳石制成的,经他装饰搭配,就变成了一只大鸟,或是一处小桥流水人家,很有韵味;别人丢弃的饮料瓶,他捡来一分为二切开,钉到屋檐下做成“引水管道”,下雨时,雨水就顺着瓶身往低处流,避免了屋檐滴水的困扰;还有那些厨房灶台、墙壁上的瓷砖,甚至是书柜上的花边,都是他自己慢慢贴上去的,显得亮堂而美观……

图为伴随陈老多年的“随身宝贝”。

勤俭过一生 热心公益业

在走进陈老家的瞬间,我们的心情,足可以用“震撼”来形容。

在他旧式两进二层的砖瓦房里,无论是堂屋(即客厅)、过道、天井、厨房、楼梯,还是卧室,都收拾得很整洁,几乎可说一尘不染,折射出屋主人对生活的热爱和勤劳。很难想象,这是一个平时子女都不在身边的“单亲”老人的居所。还别说,他真的折服了许多人,堂屋墙上悬挂的中渡镇“卫生文明家庭”牌匾,就是一个很好的佐证!

“一生朴素勤俭,很多事情都亲力亲为。”说起陈老,中渡镇民俗协会会长梁茂芳充满敬意。的确,陈老的节俭和创意时时处处令人感动:院子中的盆景,是他从山上捡回钟乳石制成的,经他装饰搭配,就变成了一只大鸟,或是一处小桥流水人家,很有韵味;别人丢弃的饮料瓶,他捡来一分为二切开,钉到屋檐下做成“引水管道”,下雨时,雨水就顺着瓶身往低处流,避免了屋檐滴水的困扰;还有那些厨房灶台、墙壁上的瓷砖,甚至是书柜上的花边,都是他自己慢慢贴上去的,显得亮堂而美观……

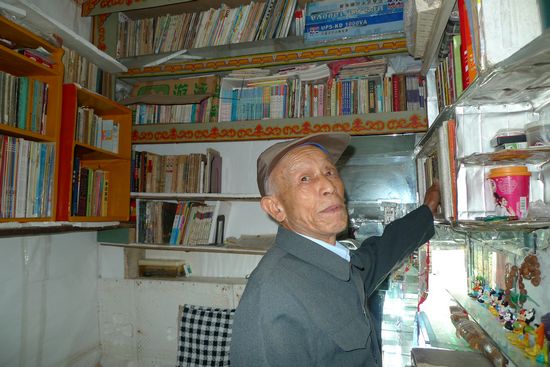

图为陈老在卧室介绍他的藏书。

“您怎么想起这样做书柜啊?”记者有些艳羡地问陈老。

他的回答言简意赅:“一是可以节约空间,二是有空就可顺手拿来看看。”

这让记者想起“床头是书,床尾是梦”的诗句。很多年前,曾有一位诗人以此来盛赞读书人的生活,并引起一些文学青年的效仿和自豪。可想不到的是,这种类似“传说”的情景,竟出现在一个七旬老人的卧室里,还是一间不足6平方米的卧室!

图为陈老在卧室介绍他的藏书。

“您怎么想起这样做书柜啊?”记者有些艳羡地问陈老。

他的回答言简意赅:“一是可以节约空间,二是有空就可顺手拿来看看。”

这让记者想起“床头是书,床尾是梦”的诗句。很多年前,曾有一位诗人以此来盛赞读书人的生活,并引起一些文学青年的效仿和自豪。可想不到的是,这种类似“传说”的情景,竟出现在一个七旬老人的卧室里,还是一间不足6平方米的卧室!

图为陈老在另一个房间介绍他的藏书。

感慨着,记者随陈老走上二楼,在另一间不到10平方米的小房间里,同样看到书柜里存放着许多藏书,还有一些影碟,都给整理得整整齐齐的。一旁书桌上,摆放着陈老获得的区、市(地区)、县各级各种奖状和证书,这是对他一生辛劳最好的褒奖!

陈老十分珍爱他的藏书。这些年来,他陆续将其按照古典文学、现代文学、文艺科技等类别作了整理,并编号一一工整地录在他的《藏书名册》上。记者粗略统计了一下,他记录下来的藏书竟多达958册。“还有一些(图书),没来得及登记,估计还有一两百本吧!”陈老很是自豪地说。

图为陈老在另一个房间介绍他的藏书。

感慨着,记者随陈老走上二楼,在另一间不到10平方米的小房间里,同样看到书柜里存放着许多藏书,还有一些影碟,都给整理得整整齐齐的。一旁书桌上,摆放着陈老获得的区、市(地区)、县各级各种奖状和证书,这是对他一生辛劳最好的褒奖!

陈老十分珍爱他的藏书。这些年来,他陆续将其按照古典文学、现代文学、文艺科技等类别作了整理,并编号一一工整地录在他的《藏书名册》上。记者粗略统计了一下,他记录下来的藏书竟多达958册。“还有一些(图书),没来得及登记,估计还有一两百本吧!”陈老很是自豪地说。

图为陈老在工整地誊抄《广西彩调》。

记者注意到,陈老的这些藏书涉猎广泛,仅《毛泽东选集》、《邓小平文选》一类的政治读本就有296册,另外还有《兄妹开荒》、《桂剧常用唱腔曲牌介绍》等彩调剧本或桂剧知识读本,其中《兄妹开荒》一书还是用繁体字印刷的,从其泛黄的书页看,收藏的时间应该蛮长了,称其“孤本”想来也不为过吧!

慷慨订报刊 爱好得支持

陈老引以为豪的,还有他收集了几十年的各种报纸资料。

图为陈老在工整地誊抄《广西彩调》。

记者注意到,陈老的这些藏书涉猎广泛,仅《毛泽东选集》、《邓小平文选》一类的政治读本就有296册,另外还有《兄妹开荒》、《桂剧常用唱腔曲牌介绍》等彩调剧本或桂剧知识读本,其中《兄妹开荒》一书还是用繁体字印刷的,从其泛黄的书页看,收藏的时间应该蛮长了,称其“孤本”想来也不为过吧!

慷慨订报刊 爱好得支持

陈老引以为豪的,还有他收集了几十年的各种报纸资料。

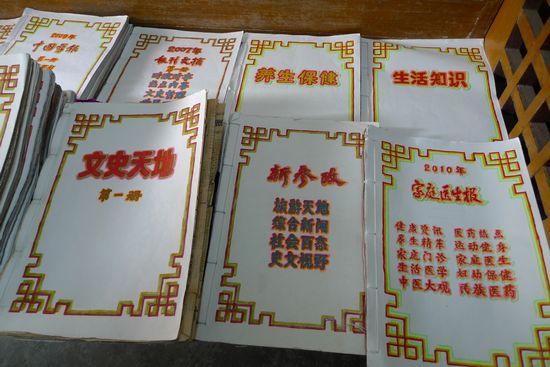

图为陈老的部分集报剪报。

聊起报纸,陈老就像打开了话匣子。他表示,从小就喜欢读报纸,工作后,“几乎年年都要订一些”;随着家境逐渐好转,他订书报的种类和开销也逐渐多起来,“多的时候,一年订书报要300多块,那时一个月工资也就400多块”,“为了订报,都戒了十多回烟”;“《广西日报》、《柳州日报》、《鹿寨报》(后来更名为《鹿寨日报》,即现在《鹿寨视点》的前身)之类的报纸都曾订阅过”……

陈老的爱好,离不开身边人的理解和支持。采访中,记者见到了陈老的女儿小慧,她是特意回家看望父亲的。谈及父亲订报、集报、剪报的爱好,她表示,家里人都很支持,尤其是母亲。

“我很感激老伴!”陈老说着有些哽咽,“她跟着我福没享到,苦却吃了不少。”他回忆说,那时候生活苦,孩子小,为了不影响他教书,“她把孩子往身上一背,就下地干活了”;前些年,他退休后爱上了剪报,为了让他安心整理报纸,老伴不但包揽了大大小小的家务活,有时还给他打下手……“立桥遥望观音岭,老伴孤居在那方;廿七关爱共甘苦,离家久去何时归?!”2008年老伴去世后,每当忆及一起生活二十七年的夫妻恩情,陈老就忍不住满腹哀伤。

街坊邻居、亲朋好友的帮助,也让陈老深深感动。他感激地说,这些年来,他们经常把单位和家里的旧报纸留下来送给他,“没有他们的支持,可能我做不了这么多”,“尤其是梁会长,不但帮我收集报纸,还从协会经费中拿出一笔资金,为我集报剪报需要的纸张、笔墨‘买单’”。

持久剪报战 集腋终成裘

陈老按照12个门类剪贴的30多本剪报册,和分成18个类别装订的100多册报纸合订本,都一摞摞分别堆放在小客厅的沙发和电视柜上。

记者注意到,在每本集报和剪报的封面上,陈老都用各种颜色的字体标示名称,如“文史天地”、“养生保健”、“新参政”等;有的还注明“第×册”,或是相关内容和装订剪贴的年份,如在一本2010年的“家庭医生报”集报封面上,就工整地写着“健康咨询”、“医药热点”、“养生精粹”等字样。“这样查阅起来方便点。”陈老乐呵呵地解释说。

图为陈老的部分集报剪报。

聊起报纸,陈老就像打开了话匣子。他表示,从小就喜欢读报纸,工作后,“几乎年年都要订一些”;随着家境逐渐好转,他订书报的种类和开销也逐渐多起来,“多的时候,一年订书报要300多块,那时一个月工资也就400多块”,“为了订报,都戒了十多回烟”;“《广西日报》、《柳州日报》、《鹿寨报》(后来更名为《鹿寨日报》,即现在《鹿寨视点》的前身)之类的报纸都曾订阅过”……

陈老的爱好,离不开身边人的理解和支持。采访中,记者见到了陈老的女儿小慧,她是特意回家看望父亲的。谈及父亲订报、集报、剪报的爱好,她表示,家里人都很支持,尤其是母亲。

“我很感激老伴!”陈老说着有些哽咽,“她跟着我福没享到,苦却吃了不少。”他回忆说,那时候生活苦,孩子小,为了不影响他教书,“她把孩子往身上一背,就下地干活了”;前些年,他退休后爱上了剪报,为了让他安心整理报纸,老伴不但包揽了大大小小的家务活,有时还给他打下手……“立桥遥望观音岭,老伴孤居在那方;廿七关爱共甘苦,离家久去何时归?!”2008年老伴去世后,每当忆及一起生活二十七年的夫妻恩情,陈老就忍不住满腹哀伤。

街坊邻居、亲朋好友的帮助,也让陈老深深感动。他感激地说,这些年来,他们经常把单位和家里的旧报纸留下来送给他,“没有他们的支持,可能我做不了这么多”,“尤其是梁会长,不但帮我收集报纸,还从协会经费中拿出一笔资金,为我集报剪报需要的纸张、笔墨‘买单’”。

持久剪报战 集腋终成裘

陈老按照12个门类剪贴的30多本剪报册,和分成18个类别装订的100多册报纸合订本,都一摞摞分别堆放在小客厅的沙发和电视柜上。

记者注意到,在每本集报和剪报的封面上,陈老都用各种颜色的字体标示名称,如“文史天地”、“养生保健”、“新参政”等;有的还注明“第×册”,或是相关内容和装订剪贴的年份,如在一本2010年的“家庭医生报”集报封面上,就工整地写着“健康咨询”、“医药热点”、“养生精粹”等字样。“这样查阅起来方便点。”陈老乐呵呵地解释说。

图为陈老的部分集报合订本。

翻阅陈老的剪报,记者更是爱不释手。这些剪报,分别取名为《书画集锦》、《文化教育》、《历史风云》等;其中又各有分册,如《名胜集锦》有“异域风情”、“广西风光”、“县内风光”等多个册子,《历史风云》则分为“中华古今”、“鹿寨古今”、“中渡古今”等不同类别;至于《人文景观》,更成为一个单独的系列,足足贴满了7本……这些剪报,从分门别类,到图文并茂,可谓五花八门、包罗万象,显示出陈老别具一格的“编辑”匠心。

“这些资料,收集起来很有意义。”陈老说。的确,任意打开一本剪报,都会让人如看“万花筒”般眼界大开。如《历史风云》中的“鹿寨古今”剪报,就剪贴有“鹿寨县沿革及武装斗争纪要”、“鹿寨县反击日寇扫荡纪实”、“鹿寨县境内曾设过哪些县”、“鹿寨县历届党代会简介”、“鹿寨圩历史故事”、“闲话鹿寨小吃”等史料,称得上是一本了解鹿寨古今知识的“百科全书”!

图为陈老的部分集报合订本。

翻阅陈老的剪报,记者更是爱不释手。这些剪报,分别取名为《书画集锦》、《文化教育》、《历史风云》等;其中又各有分册,如《名胜集锦》有“异域风情”、“广西风光”、“县内风光”等多个册子,《历史风云》则分为“中华古今”、“鹿寨古今”、“中渡古今”等不同类别;至于《人文景观》,更成为一个单独的系列,足足贴满了7本……这些剪报,从分门别类,到图文并茂,可谓五花八门、包罗万象,显示出陈老别具一格的“编辑”匠心。

“这些资料,收集起来很有意义。”陈老说。的确,任意打开一本剪报,都会让人如看“万花筒”般眼界大开。如《历史风云》中的“鹿寨古今”剪报,就剪贴有“鹿寨县沿革及武装斗争纪要”、“鹿寨县反击日寇扫荡纪实”、“鹿寨县境内曾设过哪些县”、“鹿寨县历届党代会简介”、“鹿寨圩历史故事”、“闲话鹿寨小吃”等史料,称得上是一本了解鹿寨古今知识的“百科全书”!

图为陈老在介绍《历史风云》“鹿寨古今”剪报内容。

说起为何想到剪报,陈老说,年轻的时候,自己只看报纸里的奇闻轶事、社会故事,随着年龄的增长,他关注的范围逐渐拓宽,涉及人文历史、生活知识、医学知识、时政专题等多个方面,并开始有意识地收藏报纸。2005年的一天,当时已退休的他,觉得报纸上的信息都有珍贵价值,“只看一遍就扔了太可惜”,于是萌生了整理、装订、剪贴报纸的念头。这一干,就是七年。

七年来,陈老仿佛在打“持久战”:上了年纪,精力有限,他就分时段每次做点,累了就休息一会,精神来了又再做;好在除了有点耳背,他人老眼不花,晚上也可做些活儿……一天下来,不知不觉竟也“工作”四、五个小时,有时还不止。

图为陈老在介绍《历史风云》“鹿寨古今”剪报内容。

说起为何想到剪报,陈老说,年轻的时候,自己只看报纸里的奇闻轶事、社会故事,随着年龄的增长,他关注的范围逐渐拓宽,涉及人文历史、生活知识、医学知识、时政专题等多个方面,并开始有意识地收藏报纸。2005年的一天,当时已退休的他,觉得报纸上的信息都有珍贵价值,“只看一遍就扔了太可惜”,于是萌生了整理、装订、剪贴报纸的念头。这一干,就是七年。

七年来,陈老仿佛在打“持久战”:上了年纪,精力有限,他就分时段每次做点,累了就休息一会,精神来了又再做;好在除了有点耳背,他人老眼不花,晚上也可做些活儿……一天下来,不知不觉竟也“工作”四、五个小时,有时还不止。

图为陈老在介绍他的剪报。

看着七年辛苦换来的成果,心性豁达的陈老,在激动之余,心中想的不是敝帚自珍、成名逐利。他说:“这些资料,要面向社会才有价值,要让更多的人,特别是青少年了解!”日前,陈老叫了一辆三轮车,把已经整理好的大大小小共80本集报剪报册(其中《中国剪报》系列有26本),无偿献给中渡镇民俗文化协会办展厅,让大家都能分享这些珍贵的史料。

图为陈老在介绍他的剪报。

看着七年辛苦换来的成果,心性豁达的陈老,在激动之余,心中想的不是敝帚自珍、成名逐利。他说:“这些资料,要面向社会才有价值,要让更多的人,特别是青少年了解!”日前,陈老叫了一辆三轮车,把已经整理好的大大小小共80本集报剪报册(其中《中国剪报》系列有26本),无偿献给中渡镇民俗文化协会办展厅,让大家都能分享这些珍贵的史料。

图为陈老在与中渡镇民俗协会会长梁茂芳商量捐献、展览集报剪报事宜。

一生多坎坷 虽老志弥坚

“饱经风霜的岁月,坎坷凄苦的人生!”这14个字,是陈老给自己一生下的“注脚”。

交谈中,记者了解到陈老的一些“简历”,深深体会到他看似“满纸荒唐言”,实是“一把辛酸泪”的感慨:他1963年高中毕业后,被中渡镇英山小学聘请担任代课老师。“文化大革命”中,由于家里被划为地主成分,出身不好,他1969年被“清理”出学校。回到东街生产队,因为有文化,为人本分,他一人兼职文化教员、会计、记分员三种工作,有时还负责抄写标语之类的活儿。“文革”结束后,他1979年重返教师岗位,但仍是代课老师,先后在英山小学和英山中学教书,期间还义务兼做东街生产队会计。1987年,他第三次回到英山小学教书,一直做到2002年退休,期间于1995年转正。退休后,因为缺少老师,他又返聘留校3年,主要管理图书室、电教室、卫生室、仪器室、实验室等5室,同时兼职教些历史、自然等副科。直到2005年7月,才真正“退休”回家“养老”。

简历虽简,但里面暗藏的辛酸,还真是“不足为外人道也”!

图为陈老在与中渡镇民俗协会会长梁茂芳商量捐献、展览集报剪报事宜。

一生多坎坷 虽老志弥坚

“饱经风霜的岁月,坎坷凄苦的人生!”这14个字,是陈老给自己一生下的“注脚”。

交谈中,记者了解到陈老的一些“简历”,深深体会到他看似“满纸荒唐言”,实是“一把辛酸泪”的感慨:他1963年高中毕业后,被中渡镇英山小学聘请担任代课老师。“文化大革命”中,由于家里被划为地主成分,出身不好,他1969年被“清理”出学校。回到东街生产队,因为有文化,为人本分,他一人兼职文化教员、会计、记分员三种工作,有时还负责抄写标语之类的活儿。“文革”结束后,他1979年重返教师岗位,但仍是代课老师,先后在英山小学和英山中学教书,期间还义务兼做东街生产队会计。1987年,他第三次回到英山小学教书,一直做到2002年退休,期间于1995年转正。退休后,因为缺少老师,他又返聘留校3年,主要管理图书室、电教室、卫生室、仪器室、实验室等5室,同时兼职教些历史、自然等副科。直到2005年7月,才真正“退休”回家“养老”。

简历虽简,但里面暗藏的辛酸,还真是“不足为外人道也”!

图为陈老在收藏报纸。

不过,正如诗人艾青说的,“人间没有永恒的夜晚,世界没有永恒的冬天”,那段不堪回首的忧愁,早已被“春天的故事”所驱散,绽放出甜蜜的芬芳。“气候适宜百花艳,争相吐放满庭香!”感受到晚年的幸福,陈老在一首《百花争艳》诗中尽情抒发了他的喜悦心情。

老而弥坚,乐观向上,一位多么坚强的老人啊!他被“文革”误了10年,代课了22年,书报收集了28年,整理装订了7年……虽“感叹青春好,年华何时逝”(摘自陈老的自嘲诗《耳聋吟》),但从不怨天尤人,仍一如既往地默默耕耘着,且乐此不疲。他图啥呢?“一辈子默默无闻,到老了还有恁多人惦记和挂念,很感动,也很幸福!”一句朴素的话语,道出了他那颗感恩的心,及让他认真做事的动力。现在,他每天仍像以往一样,忙着整理、装订、剪贴报纸。“做得一本算一本,这样我也满足、舒坦。”陈老如是说。(记者廖广华、卢彩练)

图为陈老在收藏报纸。

不过,正如诗人艾青说的,“人间没有永恒的夜晚,世界没有永恒的冬天”,那段不堪回首的忧愁,早已被“春天的故事”所驱散,绽放出甜蜜的芬芳。“气候适宜百花艳,争相吐放满庭香!”感受到晚年的幸福,陈老在一首《百花争艳》诗中尽情抒发了他的喜悦心情。

老而弥坚,乐观向上,一位多么坚强的老人啊!他被“文革”误了10年,代课了22年,书报收集了28年,整理装订了7年……虽“感叹青春好,年华何时逝”(摘自陈老的自嘲诗《耳聋吟》),但从不怨天尤人,仍一如既往地默默耕耘着,且乐此不疲。他图啥呢?“一辈子默默无闻,到老了还有恁多人惦记和挂念,很感动,也很幸福!”一句朴素的话语,道出了他那颗感恩的心,及让他认真做事的动力。现在,他每天仍像以往一样,忙着整理、装订、剪贴报纸。“做得一本算一本,这样我也满足、舒坦。”陈老如是说。(记者廖广华、卢彩练)

图为陈老在拉二胡怡情养性。

图为陈老在拉二胡怡情养性。

图为陈老在介绍他珍藏的二胡历史。

图为陈老在介绍他珍藏的二胡历史。

图为陈老在整理报纸。

责任编辑:张象波 编辑:廖元锋

图为陈老在整理报纸。

责任编辑:张象波 编辑:廖元锋

打印本页 关闭

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com