- 字体大小:[小

- 中

- 大]

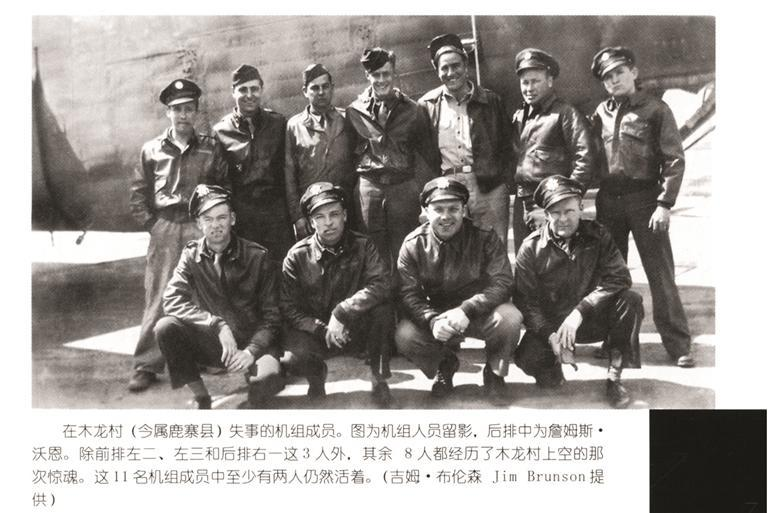

机组人员留影(资料图片)

如今的三盘沟,溪流潺潺,植被茂密,竹木参天

8月中旬,一场高温下的寻迹,让柳州与飞虎队队员的鱼水情有了更生动、更生活化的叙事。

说起飞虎队在柳州,绕不开鹿寨县拉沟乡木龙村。带着求知欲与敬畏心,柳州市融媒体中心记者组成寻访团,深一脚浅一脚地翻过山头、穿过丛林,回访1944年飞虎队战机坠机点——三盘沟,位于鹿寨县拉沟乡木龙村白竹屯。

寻访记忆:跨越国界的温情

驱车90公里,历经1个半小时,寻访团先抵达鹿寨县拉沟乡木龙村木龙屯,与知情人木龙村党总支书、村民委员会主任陆建生碰头。

年过五旬的陆建生,在攀谈中从记忆里一点点翻出父辈们讲述的故事,那些关于1944年10月16日黄昏的记忆,至今仍在村民口中鲜活流转。

“大概是傍晚时分,飞机从那边飞过来,声音很响,冒着烟,还能看到明火。飞过村后的高山就不见踪影了。”老人们的讲述勾勒出那个黄昏的惊魂时刻。山那边随即传来声响,浓烟升腾。

天光初现,村民们自发进山探查。在山里躲抓壮丁的韦小元最先抵达坠机点——三盘沟,飞机仍在燃烧,一名飞行员被他带回村子。这名高个子美国军人穿着皮衣,解开扣子时,衣服里露出“美国洋人,来华助战,军民人等,一统保护”字样,让村民们更明确了救助的意义。

随后,村民们扩大搜救范围,在山林间陆续找到5名“从天而降”的飞行员。原来这架执行侦察任务的美军飞虎队B-24轰炸机因机械故障坠毁,机上11名飞行员在万分危急之际跳伞逃生,落地分散,6人在木龙村聚集。

山村从未有过外国人,6名飞行员的到来让木龙村像炸开了锅。

“他们吃不惯我们的东西,就用棍子在地里画垒在一起的圈圈,大家便明白了。”陆建生说,村民于是纷纷回家拿鸡蛋煮给他们吃。飞行员们则从定额食品中拿出饼干和糖果分给大伙,还为孩子们表演开飞机、跳伞的动作,教村里人射击,其中一名年轻村民甚至获赠一支驳壳枪,小小的木龙村瞬时充满了跨越国界的温情。

同仇敌忾:抗日中的跨国援手

木龙村村民对飞虎队队员的救助,既有感恩之心,更怀崇敬之意。

1944年秋,日寇为打通大陆交通线,投入16万兵力入侵广西,发动豫湘桂战役。此战背后,暗藏着对飞虎队的深切忌惮——这支1941年8月来华的援华空军部队,成为了日本空军的劲敌,极大动摇了日军的制空权。

同年11月,作为贯通湘桂铁路、桂柳公路及两江的战略要地,鹿寨县境沦陷。在随后的8个多月里,日寇推行“三光”政策,屠耕牛、烧房屋、掠财物,中渡、榴江、雒容三县灾情被列为甲等三级,惨烈程度仅次于柳州、桂林。在这片饱受日寇铁蹄蹂躏的土地上,飞虎队的顽强出击持续打击侵略者的嚣张气焰,让身处危难的百姓满怀感激。正是这份交织的情感,让木龙村村民在面对坠机的飞虎队队员时,毫不犹豫地伸出了援手。

史料显示,坠机发生后,聚集在木龙村的6名飞行员,由村民送往当时的榴江县政府。县长杨寿松热情接待,不仅“让他们吃得不错”,还安排人员护送他们返回柳州。另外5名分散在山林的飞行员,也在其他村村民的帮助下脱离险境。当时的榴江县政府还请来机械师,对报废的飞机进行拆卸。木龙村村民用木杠、扁担、筐子进山搬运飞机部件,全力参与,大家将这项工作统称为“挑飞机”。

奔赴现场:45度斜坡的寻访路

飞机坠毁的山坳如今是什么面貌?重重疑惑萦绕在记者心头。记者与陆建生商量后一拍即合——到坠机点去看看!

出发前,陆建生熟练地备好防蚊液,带上遮阳帽、袖套、镰刀,又换上一双解放鞋。“上山的路现在好走多了。”他轻描淡写的一句话,却让记者充分意识到,山顶的风景和新闻现场,伴随着诸多艰险和体力挑战。

出发没多久,首道关卡便出现了——近乎45度的斜坡,盘山而上的柏油路,不仅考验满座的车辆,更考验驾驶员的胆量与判断。一路上,高温与紧张的情绪交织,人对距离和时间的感知,如同山里没了信号的通讯设备般模糊。

车辆最终停在柏油路的尽头,这段探访之旅才算真正开始。

在山里,陆建生既是向导,又是“开路先锋”,寻访团一字长龙紧随其后。山里的景致层次分明,先是杂草丛,接着是松树林、沼泽地、溪流……

一路上上下下,下山时找根木棍当支点,也防不住脚底一滑摔一跤;上山时则手脚并用,尽力护住身上的拍摄设备。越往山里走,越能感受到气温下降,眼镜上泛起雾气。渐渐地,大伙的脚步开始跟不上陆建生,变得踉跄起来。

当年木龙村村民营救飞虎队队员的场景,在进山的脚步中一点点浮现。耗时1个半小时,胜利在望。

“过了这条溪流,就是当年的坠机点。”汗水浸湿了陆建生的衣服,他一边擦去额头的汗珠一边说道。

仅需跨过一条溪流,便能与历史产生连接,真实得让人恍惚。眼前,80余年后的坠机点早已不见烽火后的残败。如今的三盘沟里,溪流潺潺,植被茂密,竹木参天,下午3点多的阳光透过枝叶洒在一行人身上。

休憩之余,记者们不禁感慨:当年木龙村村民“挑飞机”出山,是多么的不易。

“村民们整整花了6天才挑到县政府。”陆建生说,随后飞机很快从县政府运走,剩下变形的飞机零件、机壳等,慢慢被一些群众捡回家,有的被用来打制农具,有的被制成蓑衣、簸箕等生活用品。

意外之喜:“盒子”里的历史见证

与陆建生的交谈中,记者收获了此行的意外之喜。

“前不久得知木龙村一村民家里,还原封不动地留有从飞机上取下的‘盒子’。”此话一出,记者们顿时来了兴趣。

在这名村民家的堂屋,“盒子”的主人张高强向众人展示了这件宝贝。盒子长10.7厘米,高8.3厘米,盒身四周都刻有数字代码。

“这是父亲传下来的,他生前十分珍视,说这是飞机盒,不允许我们乱动。”在众人的注视下,张高强打开“盒子”,里面装着一张1953年由鹿寨县民政局颁发的地契。

这也打开了张高强的话匣子:“这个铝盒是1944年父亲从外面捡回来的。那一年秋天,有一架飞虎队的飞机坠落在村子旁的山沟里……而这个盒子,在众多飞机残骸中并不受村民待见,大家觉得它太小,又硬邦邦的,装不了谷物也盛不了水,捡起来后又随手丢了,我父亲被盒子精巧的外观吸引,便捡了回来。”

关于这个铝盒的用处,有研究者推测,从样式看可能是飞虎队飞机上与电台设备相关的电池盒、信号装置存储盒等。至于盒身的数字代码,可能是生产编号或设备型号,尚需更权威的航空专家作进一步考证。

从父亲“继承”过来的这个小铝盒,张高强也十分珍视。“我准备把它当成传家宝,非常有意义。”他说。

此外,记者还听说在另一名村民家里,保留有用飞机壳制成的蓑衣。可惜当天那户人家在办丧事,不便打扰,遗憾错过。

记者手记:脚步中的精神传承

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年过去了,木龙村当年的亲历者已仙逝,这段往事却在口口相传中历久弥新。作为记者,有幸与历史打照面,追寻美国飞虎队与中国人民共同的抗战记忆,既是一次难得的采访体验,更是一次难忘的精神洗礼。

史料记载,这些被木龙村等村民救助的11名飞虎队队员,全部重返前线,其中9人在后来的对日空战中献出了宝贵的生命。

时光荏苒,2002年,由柳州日报社记者孙红、柳州电视台记者黄希翎和美国人卢百可组成的“共享光荣”寻访小组在美国佛罗里达州,找到了当时已经80岁的飞虎队队员罗伯特・佐卜,他正是1944年木龙村飞机失事机组成员之一,担任机枪手。忆当年,罗伯特・佐卜感慨万分,他说:“当时两台发动机都已经冒烟了,我们不可能用剩下的两台发动机返回基地,飞机里充满了烟雾,我跳伞时撞到了树上,受到了很大的撞击。当时,我以为身边有日本人和马车经过,但后来才发现那都是幻觉。我抓起了我的夹克,很幸运,村民认识夹克上的每一个字,他们把我带到了一间房子让我休息。”他还提到,那间房子虽然空荡荡的,什么家具也没有,可在他最无助的时候,给予了他温暖与庇护。

战争的硝烟早已散去,但烽火的印记从未磨灭。续写飞虎队故事,传承飞虎队精神,是对历史的铭记,更是对和平的珍视。在新时代,中美两国人民应铭记这段并肩作战的历史,珍惜来之不易的友谊,共赴和平约定,携手走向更好的未来。这种跨越时空的精神传承,将激励着我们在守护和平的道路上不断前行。

(全媒体记者陈跃文、韦苏玲、赵伟翔、罗妙)

打印本页 关闭

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com