- 字体大小:[小

- 中

- 大]

民以食为天,食以安为先。

食品为提供人体必需的营养素,然而与饮食关联的一组疾病——食源性疾病,是“病从口入”的健康隐患,也成为全球公共卫生领域的重要挑战。据世界卫生组织统计,全球每年约有6亿人因食用受污染食物而患病,约2-3亿人次因食源性疾病就医。

一、什么是食源性疾病

通俗点说,食源性疾病就是“吃出来的病”。它是指通过摄食进入人体的致病因子引起的感染性或中毒性疾病,常见的致病因子包括细菌、病毒、寄生虫、有毒化学物质等。

二、食源性疾病的分类

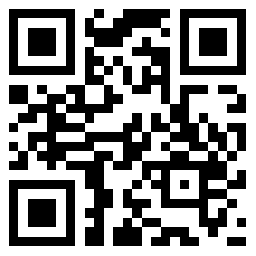

1.细菌性感染

食物中常见的致病菌有蜡样芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、肉毒梭菌、副溶血性弧菌、大肠埃希菌、空肠弯曲菌、单核细胞增生李斯特菌及霍乱弧菌等。

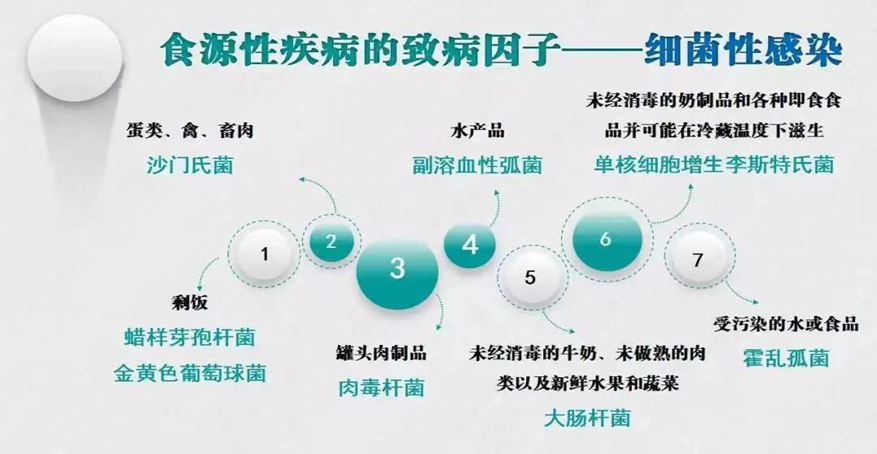

2.病毒性感染

病毒也可以通过食物的传播导致食源性疾病。常见的有轮状病毒、诺如病毒、甲肝病毒、戊肝病毒及软病毒等。

①诺如病毒食源性感染,其特征为恶心、爆发性呕吐、水样腹泻和腹痛。

②甲型肝炎病毒通过食物传播可导致长期肝脏疾病,通常通过生的或未煮熟的海鲜或受污染的生农产品传播。

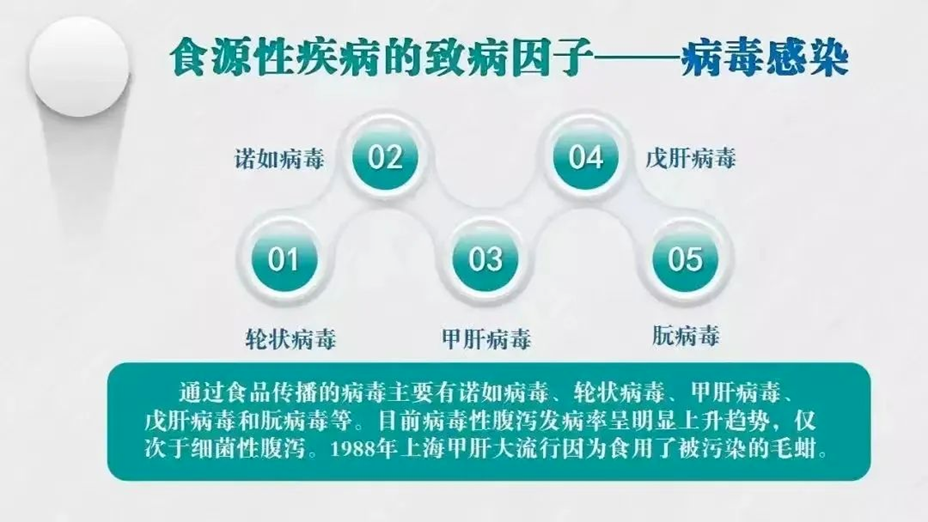

3.寄生虫感染

一些寄生虫,如鱼源性吸虫,只通过食物传播。其他绦虫,例如棘球绦虫,可能通过食物或直接接触动物感染人。其他寄生虫,如蛔虫、隐孢子虫、通过水或土壤进入食物链,污染新鲜农产品。

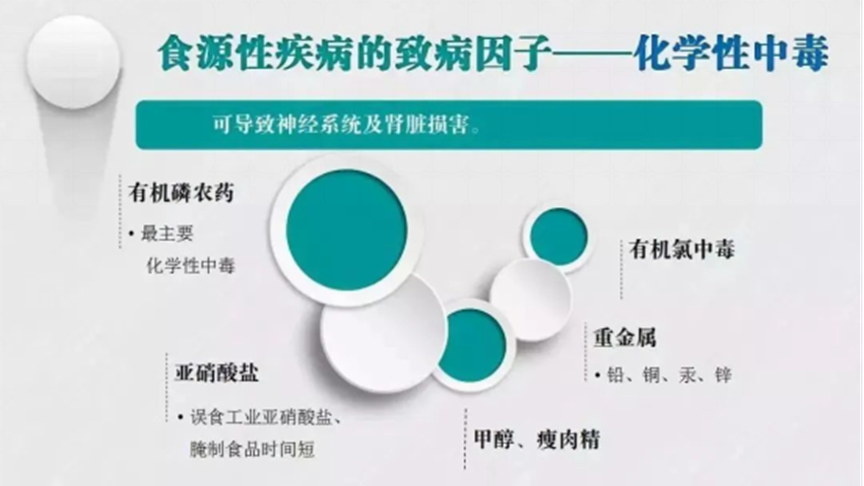

4.由化学物质引起的中毒性疾病。

这类疾病除消化系统症状,兼具有其他如神经系统、循环系统症状,通常由化学毒素(农药残留、重金属污染、兽药残留)、有毒动植物天然毒素(河豚鱼河鲀毒素、毒蘑菇、霉变粮食黄曲霉毒素)或人为添加的有害物质(三聚氰胺、苏丹红)等导致。

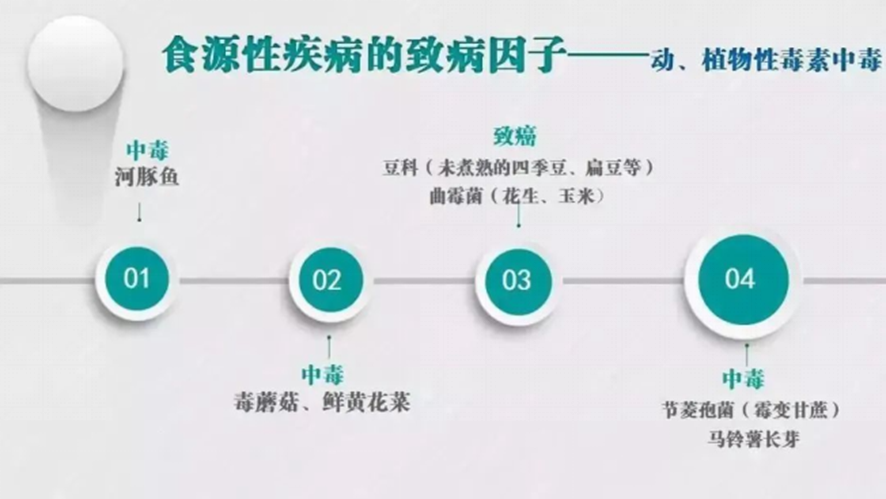

5.有毒动植物性中毒

常见的含有毒素的动植物有河豚鱼、菜豆、发芽马铃薯、乌头、贝类毒素、毒蘑菇、霉变甘蔗、未煮熟的四季豆或扁豆等。

三、食源性疾病为何“偏爱”夏秋季?

食源性疾病一年四季都可能发生,但季节性特征明显。夏秋季(每年5-10月)是食源性疾病的高发季,更应引起重视,加强防范。一方面,由于夏季食物丰富,更容易出现暴饮暴食,如海鲜消费量大,细菌性及病毒性腹泻(如诺如病毒、副溶血弧菌)高发。另一方面,夏秋季环境气温高,适宜细菌生长繁殖,当环境温度达到30℃-37℃时,常见食源性致病菌繁殖速度快。例如,在37℃的环境中,大肠杆菌每20分钟就能繁殖一代,原本少量的细菌在几小时内就可能达到致病数量。剩菜、剩饭、肉类熟食等在常温下放置超过2小时,就可能滋生大量细菌。同时,肉类、海鲜等富含蛋白质的食物,在高温下脂肪氧化速度加快,蛋白质也容易分解,产生酸臭等腐败气味,食物易腐败变质。

四、如何预防食源性疾病

预防食源性疾病,关键是遵循食品安全五要点:

1.保持清洁

2.生熟分开

3.食物要彻底烧熟煮透

4.安全的温度下保存食物

5.使用安全的水和食物原料

(来源:普宁市中医医院公众号)

打印本页 关闭

版权所有:(C) 2016 鹿寨县人民政府 主办:柳州市鹿寨县人民政府 承办:鹿寨县信息化建设中心 网站标识码:4502230046 维护电话:0772-6819789 仅受理网站建设维护相关事宜

地址:鹿寨县创业路2号 政府热线电话:0772-6812345 县政府邮箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com